直帰率や滞在時間はSEOに関係あるの?

本日は久しぶりにSEOについてご質問をいただいていたので回答します。

SEOには内部対策と外部対策があり、内部対策はキーワードをタイトルタグやページの必要な箇所にしっかり入れ、コンテンツを充実させること、外部対策は被リンクを獲得することだと理解していました。しかし、先日、Webサイトの直帰率や滞在時間もSEOに関係あると聞いたのですが、本当でしょうか?

SEOには内部対策と外部対策があり、内部対策はキーワードをタイトルタグやページの必要な箇所にしっかり入れ、コンテンツを充実させること、外部対策は被リンクを獲得することだと理解していました。しかし、先日、Webサイトの直帰率や滞在時間もSEOに関係あると聞いたのですが、本当でしょうか?

結論から言うと、Googleが直帰率や滞在時間をランキング要因にしているかどうか、もししているならどこのデータを参照しているかは正直分かりません。ですが、直帰率や滞在時間が良いWebページの方が上位表示できているのは確かです。

結論から言うと、Googleが直帰率や滞在時間をランキング要因にしているかどうか、もししているならどこのデータを参照しているかは正直分かりません。ですが、直帰率や滞在時間が良いWebページの方が上位表示できているのは確かです。

■以前、このメルマガでも書きましたが、最近のGoogleは、キーワードの意味を理解し、そのWebページが検索ユーザーの検索意図(検索しようと思った背景)に沿っているかどうかを重視するようになってきています。

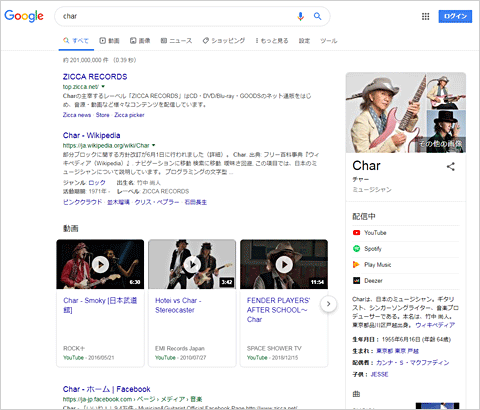

例えば、「char」と検索します。すると、、、

Wikipediaのプロフィール情報やディスコグラフィー、YouTubeへのリンク等が表示されます。

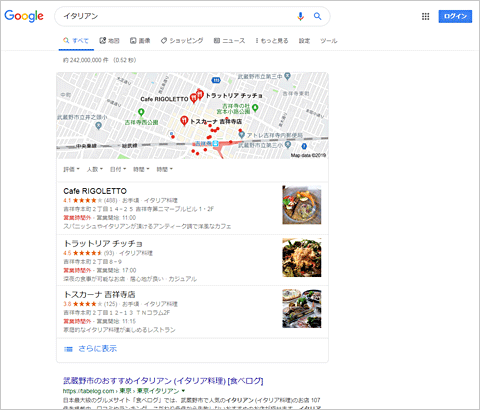

「イタリアン」と検索すると、、、

今、原稿を書いている吉祥寺近辺のイタリアンレストランのMAPが一番上に表示されて、その後に食べログ等のレビューサイトが並びます。

「君が知りたいのはこれでしょ?」ってな感じです。

昔みたいな画一的な検索結果ではなく、キーワード毎に検索ユーザーの検索意図をちゃんと理解して、検索結果画面をカスタマイズして表示しているのです。

Googleが搭載するAIの精度が高くなってきているからなのか分かりませんが、年々そういう傾向が強くなっています。

以前のように、コンテンツや文字数が多いとか、キーワードがたくさん入っているということだけでは上位表示しません。

実は今年の3月に大規模なアップデートがあり、その後も5~6月にかけてアップデートがありましたが、基本的にはその方向性でアップデートを続けているようです。

■GoogleはそのWebページが検索ユーザーの検索意図に沿っているか判断するために、当然、中身のテキストや画像といったコンテンツ内容を見ますが、それ以外にも様々な点を評価しています。

その中に、直帰率や滞在時間も見ている可能性が高いと言われています。なぜなら、検索ユーザーの検索意図に沿っているなら、直帰率や滞在時間が良いはずだからです。

しかし、Googleの技術者が、検索順位の決定にあたって、Google Analyticsのデータは使っていないと明言したことがあります。

確かに、世の中の全てのWebサイトがGoogle Analyticsを使っている訳ではありませんから、そうなのかもしれません。

ですが、検索ユーザーがGoogleの検索結果に表示された各ページにそれだけのユーザーがどのように遷移したか、もっと言うとそこからすぐに戻ってきたのか、それとも長く滞在したのかぐらいは把握できるのではないかと思います。

■ダラダラと書きましたが、何が言いたいかというと、Googleが見ているかいないかに関わらず、直帰率や滞在時間を改善することは、結果的に検索ユーザーの検索意図に沿うWebページに近づくことであり、SEO対策になるということです。

関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。

山浦 仁 / ウェブラボ株式会社 代表取締役

大学卒業後、大手Web制作会社にてWebディレクターとして数多くの国内大手企業のプロジェクトに携わる。2004年にウェブラボを設立。2007年には中小企業向けのWeb制作ノウハウとCMS機能をパッケージにした「サイト職人CMS」を発表。現在は、中小企業だけでなく大手企業からの引き合いも多く、Webコンサルタントとしても活動中。上級ウェブ解析士。全日本SEO協会認定コンサルタント。