運用・保守

「Webサイトの運用方法に自信がない」「改善の仕方がわからない」「そもそも何から始めればいいのか」など、Webサイト運用に関する悩みを抱える企業は多くあります。また、専任の担当者がいない、もしくはマンパワーが不足している状況で、運用を行うのは非常に難しいことです。そんな中、効率的かつ効果的にサイトを適切に運用するためには、専門的な支援が不可欠です。

ウェブラボのWebサイト運用・保守サービスでは、お客様が抱える「運用の不安」を解消するための包括的なサポートを提供しています。定期的なメンテナンスやセキュリティ対策に加え、コンテンツの更新や改善提案も行います。また、人的リソースの不足にも対応し、日々の運用業務を代行することで、クライアントが安心してWebサイトを運営できる体制を整えています。

ウェブラボの強み:長期的な信頼関係

ウェブラボの経営理念である「共に創り、共に発展する」は、私たちのすべてのサービスに根付いています。私たちは、お客様との長期的な信頼関係を築くことを最も大切にしており、これが企業文化の中心にあります。実際、多くの企業や団体と10年以上にわたるお取引を続け、毎月のメンテナンスや改善提案を通じて、共に成長してきました。

私たちは、単に技術サポートを提供するだけでなく、お客様のビジネスの本質を理解し、その発展に貢献することを常に目指しています。お客様の課題に向き合い、柔軟に対応しながら、適切な提案を行うことで、共に成長し続けるパートナーとしての信頼を築いてきました。お客様に寄り添い、継続的な運用支援と信頼に基づいたパートナーシップを通じて、Webサイトの安定運用とビジネス成長を、長期にわたり支援します。

サービス内容

ウェブラボのWebサイト運用・保守サービスは、お客様のWebサイトを安定的かつ効果的に運用するための包括的なサポートを提供しています。お客様の状況を丁寧にヒアリングし、ビジネスニーズに応じた最適な提案を行います。

コンテンツ更新サポート

お客様のご要望やニーズに応じて、Webサイトのテキスト、画像、動画の更新作業をサポートします。さらに、Webサイトの分析調査やコンテンツの企画・掘り起しの段階からもサポートが可能です。

機能改善とカスタマイズ対応

お客様の業務ニーズやユーザーの要望、市場の変化に合わせて、Webサイトの機能改善やカスタマイズ対応も行います。新機能の追加やユーザー体験を向上させるための調整を随時行い、最新のトレンドに対応したWebサイトを維持できるようサポートします。

定期メンテナンス

Webサイトのパフォーマンス維持や安定した稼働を実現するため、定期的なセキュリティチェックやシステム更新、バックアップ作業を行います。また、サーバーの稼働状況を監視し、問題が発生する前に対処することで、サイトダウンやトラブルを未然に防ぎます。

導入事例

ウェブラボのWebサイト運用・保守サービスは、お客様のWebサイトを安定的かつ効果的に運用するための包括的なサポートを提供しています。お客様の状況を丁寧にヒアリングし、ビジネスニーズに応じた最適な提案を行います。

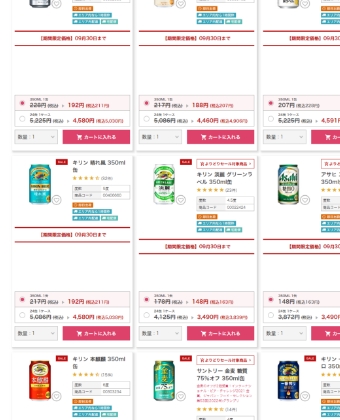

小売業ECサイトの運用・保守

ある小売業の上場企業と、17年以上にわたるお取引をさせていただいています。この企業は、酒類を中心とした幅広い商品を扱うECサイトを展開しており、毎月多くの特売やキャンペーンを実施しています。ウェブラボでは、バナーやランディングページ(LP)の制作に加え、場合によってはメルマガやコラムの原稿作成、さらには商品写真の撮影までサポートしています。多様な制作物を継続的にサポートすることで、お客様はタイムリーかつ効果的なプロモーションを実現しています。その成果として、運用サポート開始当初は数億円だったECサイトからの売り上げは、現在では10倍以上に成長しています。

不動産事業部のWebサイト運用・保守

ある企業の別荘を販売する事業部と18年以上にわたりお取引をさせていただいています。通常の定期更新は、お客様のご担当者が更新システムを使って自社で行っていますが、当初は現場の要望を取り入れながら、機能の画面の細かい改善を継続的に行ってきました。長年の運営により、現在は安定した運用が確立され、システムの改修はほとんど必要なくなりました。

現在、ウェブラボは、不定期で発生する新規企画物件の案内ページを作成するほか、数年に一度のデザインリニューアルを担当しています。これまでに7回のデザインリニューアルを実施し、Webデザインの最新トレンドに対応しながら、サイト全体のビジュアルを刷新しています。

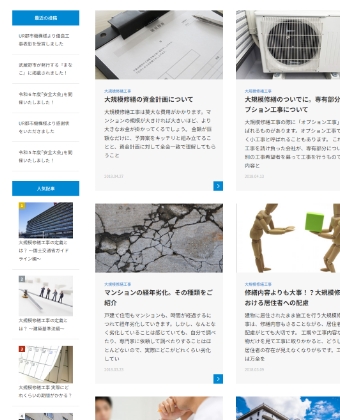

Webサイト集客強化とコンテンツマーケティング

建設関連の事業を展開しているお客様が、Webサイトの集客不足と反響の少なさに悩んでいました。そこで、2019年から、毎月関連するテーマでコラム記事を追加する施策を提案・実施し、1年間でサイトへのアクセス数が約3倍に増加し、それに伴って反響数も増えました。

ウェブラボは、ターゲットキーワードの選定から、テーマ決めの会議資料の提供、アドバイザーとしての会議参加、ライターの手配、記事の掲載作業を担当。さらに、記事が掲載された後の効果測定やアクセス解析を行い、クライアントにレポートを提供しました。これにより、クライアントは自社のWebサイトを通じて効果的に情報を発信し、見込み客との接点を増やすことに成功し、集客力を強化することができました。

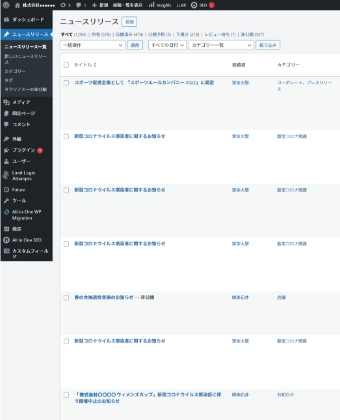

コーポレートサイトのWordPress運用・保守

あるメーカーのコーポレートサイトを、クライアントのご要望によりWordPressで構築しました。日常的な更新作業は、クライアント側でWordPressを使って行っていますが、WordPressでは対応できない箇所のデザイン改修やコンテンツ追加、そしてWordPressの保守を担当しています。

特に、WordPressはオープンソースCMSとして広く使用されている一方、攻撃者に狙われやすいという特徴があります。そのため、セキュリティ対策は欠かせません。ウェブラボは、セキュリティの脆弱性に対する修正パッチの適用やシステムの定期的なアップデートを含むセキュリティ保守を行い、クライアントのWebサイトを常に安全な状態に保つため、監視ツールを活用してリスク管理を行っています。

ウェブラボのWebサイト運用・保守サービスは、Webサイト運営に悩むお客様や専任担当者が不足している企業に向けて、安定した運営を支援する包括的なサポートを提供しています。定期メンテナンスやセキュリティ対策、コンテンツ更新や機能改善など、幅広い対応により、Webサイトのパフォーマンスを最大限に引き出すための支援を行います。

また、他社で制作されたWebサイトの運用・保守も承っております。現在のサイト運営に不安を感じている場合でも、ウェブラボがしっかりとサポートし、改善提案やセキュリティ対策を行うことで、安心して運営を続けられる環境を整えます。

費用については、月額固定料金での運用や、更新頻度や作業量に応じた従量制の料金体系、どちらも対応可能です。更新頻度等、お客様のニーズや状況に応じて、柔軟に対応いたします。

私たちは、単なる技術サポートにとどまらず、経営理念「共に創り、共に発展する」に基づいて、お客様のビジネス成長を支えるパートナーとして長期的に信頼関係を築き、お客様のビジネスの発展に貢献していきます。

ご相談は無料です。御社の課題をヒヤリングし、最適なプランをご提案いたします。