SEOトレンド2025!上位表示するための考え方と施策

2025.04.23 Posted by machimura.t

「SEOって、結局どこまでやればいいんですか?」

「以前は上位にいたページが、最近まったく反応ないんです…」

こうしたご相談を、Webサイトを運用されているお客様からいただくことが、このところ増えてきました。

私たちウェブラボは、Web制作だけでなく、納品後のSEOやコンテンツ運用まで支援する立場として、さまざまな業種・業界のクライアントと日々やり取りしています。その中で実感しているのが、「これまで通用していたSEOの常識が、2025年に入って大きく変わりつつある」ということです。

特に感じているのは、「テクニックよりも“信頼できる情報源”であるかどうか」がますます重視されている点です。

記事のボリュームより、「誰が書いたか」「実体験に基づいているか」「ユーザーが本当に知りたいことに答えているか」が評価される傾向にあります。

この記事では、私たちの制作・運用現場でリアルに起きている変化をベースに、2025年のSEOで上位を狙うために押さえておきたいポイントを、できるだけ実務視点でご紹介していきます。

目次

なぜ「SEOトレンド」を知っておく必要があるのか?

SEOは“やって終わり”の施策ではありません。

特にここ数年、GoogleのアルゴリズムはAIによって急速に高度化し、「量より質」「利便性より信頼性」と、評価軸も変わってきています。

たとえば、弊社が運用を支援しているある医療系サイトでは、医師監修の明記やプロフィールページの整備を強化しただけで、順位が回復した事例があります。逆に、流行りのAIライティングをそのまま使っていたページは、品質評価が下がり、検索順位も大きく下がりました。

「トレンドを知らない=気づかないうちに評価が下がる」というのが、いまのSEOのリアルです。

SEOトレンドを押さえることで得られる4つの成果

常に変化する検索エンジンのアルゴリズムのトレンドを把握し、対応していくことで次のようなメリットが期待できます。

① 検索流入の安定と増加

Googleの方針を先取りしたページ設計に切り替えることで、アップデートの影響を受けにくくなり、安定的な流入が得られます。

② コンバージョン率の向上

SEOトレンドを踏まえたコンテンツ作成やユーザーエクスペリエンスの向上は、ウェブサイト訪問者の満足度を高め、コンバージョン(問い合わせ・購入)率の向上に繋がります。

③ ブランド信頼の構築

検索上位にいることそのものが「信頼性の証」として認識され、Webからの印象が大きく変わります。

④ 運用効率の向上

正しいキーワード設定と構成設計をすれば、記事ごとの“手戻り”や“書き直し”も減らせます。これも実際に運用現場でよく起きる変化です。

2025年、SEOはどこが変わる?実務で感じる5つの重要トレンド

SEOは「検索エンジン対策」だけではありません。実際には、ユーザー体験、Web技術、情報の信頼性、さらには企業の姿勢そのものが試されるものになってきています。

ここでは、私たちウェブラボがWeb制作・SEO支援を通して現場で感じている、2025年に押さえるべき5つのSEOトレンドを詳しくご紹介します。

コンテンツSEOの進化:「書けば上がる」は通用しない時代へ

以前は「1記事=1テーマ」で量をこなすコンテンツ戦略が主流でしたが、今は“質”の低いコンテンツはむしろ順位を下げるリスクがある時代です。

Googleが重視しているのは、「このページが、本当にユーザーの悩みや疑問に答えているか?」という視点。

たとえば弊社では、ある専門職支援サイトで、FAQやインタビューなど“実際の声”を反映させたページが上位表示され、離脱率も大きく改善しました。

また、YMYL(Your Money or Your Life)ジャンル、たとえば医療・健康・法律・金融など、人々の生活に大きな影響を与える分野では特に、「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」を満たすことが必須です。

専門家による執筆、正確な情報の提供、信頼できる情報源の引用先明記など、「誰が、なぜそれを言っているのか?」が伝わる構成にすることが重要です。

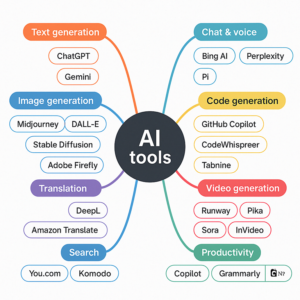

AI活用の最前線:使いこなせば味方、使いすぎれば敵

ChatGPTやGemini、ClaudeなどのAIツールを活用している企業も増えています。

私たちウェブラボでも、構成案のたたき台や、共起語チェック、文章校正にはAIを積極的に使っています。

しかし、AI生成コンテンツをそのままコピペで公開した場合、評価は上がらないばかりか、文体の違和感や情報の正確性不足からユーザーの離脱を招く可能性もあります。

実際、私たちがA/Bテストを行ったケースでは、人々の生活AIで作った原稿をそのまま使った記事」と「同じ原稿に人の編集を加えた記事」では、滞在時間・直帰率ともに後者のほうが圧倒的に良い数値を出しました。

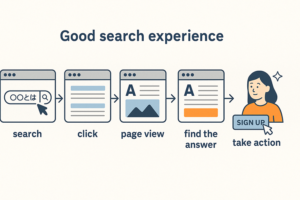

検索体験の最適化:見た目より「たどり着きやすさ」が大事

Googleがここ数年で重視しているのが「Search Experience == 検索体験」です。

これは、単にページのUI/UXではなく、検索行動の一連の流れがストレスなく完了するかを問うものです。

たとえば、

- 検索ワードとページタイトル・冒頭の内容が一致しているか?

- ページの導線が分かりやすく、途中で迷わないか?

- スマホでの操作性・スピードは問題ないか?

こうした観点での最適化が求められています。

実際に、ページ構成を「問い→答え→導線」の順に整理したサイトでは、直帰率や滞在時間が改善したケースが多く見られます。弊社でも、リニューアル時にこの構成を意識することで、ユーザーの回遊率が向上した事例があります。

テクニカルSEOの進化:「開発とSEOの橋渡し」が成果を分ける

テクニカルSEOは、Web制作会社である私たちにとって得意分野ですが、SEO担当者と開発者の間にギャップがあることが多いのが実状です。

たとえば、Core Web Vitalsの改善です。

Core Web Vitalsは、ウェブサイトのユーザーエクスペリエンスを測定するためにGoogleが定義した指標です。単に「このスコアを上げましょう」ではなく、「どこをどう直せば、デザインや機能性を損なわずにスコアが改善できるか?」まで考えなければ実装は進みません。

また、構造化データのマークアップも、検索結果のリッチリザルトに影響する重要な要素ですが、マークアップの設計・実装・検証には専門知識が必要です。

ローカルSEOの重要性

医院・飲食・不動産など、地域密着型のビジネスでは、Googleビジネスプロフィール(旧・マイビジネス)をどう整備するかが集客の鍵になります。

私たちが支援している店舗系クライアントでも、カテゴリ設定や写真の見直し、定期的な投稿を行うことで、検索経由の閲覧数や来店につながる反応が目に見えて改善したケースがいくつもあります。

特に重要なのは、次の3点です。

- 適切なカテゴリ選定(業種と検索意図のマッチ)

- 写真・投稿・口コミ対応の継続的な管理

- ネガティブな口コミへの丁寧な返信による信頼醸成

このように、2025年のSEOは「検索順位だけを見ていては成果が出ない」時代です。 “ユーザー視点の設計”と“技術的な裏付け”をセットで持つことが、成果に直結する鍵になると私たちは考えています。

2025年のSEOトレンドに対応するための施策

ここまで見てきたSEOトレンドを踏まえると、必要なのは「知識」だけでなく、それをどのようにサイト運用に落とし込むかです。

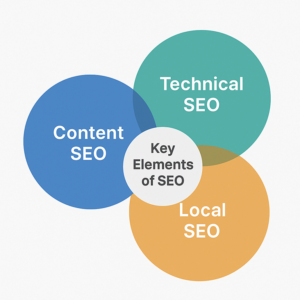

私たちウェブラボでは、SEO対策を「コンテンツ」「技術(テクニカルSEO)」「ローカル」の3軸に分け、クライアントごとに“今やるべきこと”を明確にしながら施策を進めています。

ここでは、特に重要な施策を現場の視点でご紹介します。

コンテンツ戦略:ユーザーの「知りたい」に正しく応える構成を

SEO対策は“検索エンジンに向けたもの”というイメージが強いかもしれませんが、結局のところは「ユーザーのためになる情報を、適切な構成で届けられるか」が鍵です。

まずはキーワード選定

私たちが実際にやっているのは、「ビッグワード」ではなく“検索意図がはっきりしたロングテール”に注目すること。

たとえば「ホームページ制作」よりも「製造業 採用サイト 制作 相場」といった、検索者の課題が明確なキーワードの方が、実際の商談や問い合わせにつながりやすいと感じています。

ページ構成は「問い→答え→行動導線」

ただ情報を並べるだけでなく、「なぜこの情報が必要なのか」「次に何をすればよいか」が自然に伝わる流れを意識しています。

これは、直帰率や滞在時間にも直結します。

テクニカルSEO対策:検索エンジンと“スムーズに付き合う”ための整備

検索エンジンにとって「読み取りやすい構造」になっているかどうかは、評価に大きく影響します。 たとえば弊社では、制作の際に以下のような対応をセットで行っています。

- サイトマップの整備とSearch Consoleへの送信

- 内部リンク構造の最適化(関連性の高いページ同士をつなぐ)

- パンくずリストの実装で回遊しやすさ・構造の可視化を実現

また、PageSpeed Insightsでのスコア確認と軽量化対応(画像最適化・JS圧縮・キャッシュ設定など)も、ユーザー体験とSEOの両面に効果があります。

ローカルSEO対策:地域ユーザーとの接点を広げる

地域密着型の事業では、「地図から選ばれる設計」が必要不可欠です。 Googleビジネスプロフィールの運用では、以下のような点を重視しています。

- カテゴリやビジネス説明の適正化(検索キーワードと一致しているか)

- 定期的な投稿・写真更新(最新の営業情報や実績を反映)

- 口コミ対応の方針設計(スタッフで誰が、どう対応するかを事前に共有)

ウェブサイトとGoogleマップ、それぞれが役割を分担しながら「地域内で選ばれる状態」をつくっていくことが、ローカルSEOの成功に直結します。

施策実行のポイント

| 領域 | 主な対応内容 | 成果につながる理由 |

|---|---|---|

| コンテンツSEO | ロングテールの選定/構成の論理性/E-E-A-T対応 | ユーザーの検索意図に沿った流入が見込める |

| テクニカルSEO | サイト構造・表示速度・モバイル対応の整備 | 検索エンジンが評価しやすくなる |

| ローカルSEO | Googleビジネスプロフィール運用/口コミ管理 | 地域検索での表示・信頼性に直結する |

このように、SEO施策は「細かい積み重ねの集合体」です。

しかし、やみくもに対策を増やすのではなく、トレンドや検索意図に合わせて“やるべきことを絞って、しっかり実行する”ことが、最大の効果を生むポイントです。

SEOはどこへ向かう?これから注目すべき3つの視点

SEOは、毎年少しずつ“考え方”が変わっていきます。

技術の進化、ユーザーの行動変化、そして検索される“場所”そのものの変化──。

ここでは、私たちウェブラボが2025年以降を見据えて注目している、3つの未来的なテーマをご紹介します。

AIとの付き合い方が、運用の質を左右する

AIライティングツールの普及で、コンテンツ制作の効率は大きく上がりました。

構成案の作成や、記事のたたき台としては非常に便利です。

ただし、そのまま使ったコンテンツは検索評価されにくいのが現実。

やはり最後は、「誰に向けて、何をどう伝えるか?」を人の目で判断する必要があります。

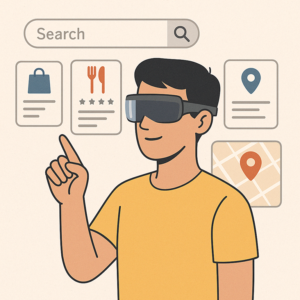

検索する場所が、“Google以外”に

今のSEOは「Googleの検索結果で上位を狙う」のが基本ですが、今後は“検索される場所そのものが変わっていく”可能性があります。

たとえば

- SNS(TikTokやInstagram)で検索する若年層の増加

- ChatGPTなどのAIチャットが“調べもの”の入口になる

- スマホ画面ではなく、ARグラスや仮想空間内で、視覚的に情報を探すような行動

こうした変化は、すでに一部の世代や業種では始まっています。

ユーザー体験(UX)とSEOがますます重なっていく

Googleが近年重視しているのは、「検索者が満足できるかどうか」という点です。 Core Web Vitalsのような技術的な指標に加えて、“ページを開いた後にどう感じるか”が評価に直結してきています。

具体的には

- 欲しい情報にすぐたどり着けるか?

- スマホでも読みやすく、操作しやすいか?

- 不安なく問い合わせ・申し込みまで進めるか?

こうしたユーザー体験全体の設計が、SEOの成果を左右する時代になっています。

未来を見据えつつ、やるべきことはシンプル

技術が進化しても、検索行動の本質は変わりません。

「知りたいことを調べて、納得できる情報に出会う」──その体験を、どう提供できるか。

これからも私たちは、トレンドの変化を追いながらも、クライアントのWebサイトが“きちんと選ばれるサイト”になるように、情報設計と改善を続けていきたいと思っています。

まとめ|2025年のSEOは「丁寧に整える」ことが最大の武器に

ここまでご紹介してきたとおり、2025年のSEOは大きな転換点を迎えています。

- ユーザー体験の最適化(Search Experience)

- E-E-A-T(専門性・信頼性)の強化

- AIとの共存

- テクニカルな対応力(Core Web Vitals、構造化データなど)

- ローカル検索での“選ばれやすさ”

いずれも、「テクニックだけで順位を上げる」時代は終わりつつあり、ユーザーにとって“意味のある存在かどうか”が、サイト評価の軸になっているということが共通しています。

今、私たちができることは「目の前の改善を、ひとつずつ積み重ねること」 難しい言葉やトレンドに振り回される必要はありません。

SEOに強いサイトを作るために必要なのは、

- コンテンツを「誰に届けたいか」を明確にすること

- 技術的な土台をきちんと整えること

- ユーザーが安心して行動できる構造にすること

この3つを、地に足のついたかたちで実行することです。

最後に:ご自身のサイトに「ちょっと不安」を感じたら…

「ウチのサイト、昔作ったまま放置しているな…」

「検索で見つかりにくくなってきたかも」

「最近アクセスはあるのに、問い合わせが減っている気がする」

もしそんな不安を感じたら、それはサイトを“整え直すタイミング”かもしれません。

SEOは「競争」ではなく「信頼の積み重ね」

Googleに“評価される”ということは、ユーザーに“信頼されている”ということ。

その状態を丁寧に作り続けていくことが、SEOの本質だと私たちは考えています。

関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。

Google検索結果がPCとスマホで違うのはなぜ?表示の違いとSEO対策を徹底解説

2026.01.09

URL変更で順位を落とさない!リダイレクトの基本と正しい設定方法

2025.09.22

ショート動画でSEOを加速!サイトに埋め込むべき理由と具体的な効果

2025.08.08