その表現はNG?Webサイトや広告で気をつけたい薬事法のポイント

2025.07.09 Posted by mishima.n

目次

1. はじめに

「このキャッチコピー、大丈夫かな?」

Web担当者として商品ページやサービス紹介を作っていると、こんな不安を感じたことはありませんか?

美容・健康系の商材では、ちょっと強めの表現を盛り込みたくなりますよね。

でも、薬機法(旧薬事法)のルールを無視してしまうと、公開停止や行政指導だけでなく高額な課徴金まで発生するリスクがあります。「知らなかった」では済まされないのが怖いところ。

この記事では、Webサイトの表現で注意すべき薬機法のポイントを具体的な事例と一緒にわかりやすく解説します。

2.Web担当者必見!薬機法(薬事法)とは?

Webサイト、SNS、ECサイト、ブログなど、あらゆる媒体で美容や健康に関わる商品を紹介する場合、必ず知っておくべき法律が「薬機法(旧薬事法)」です。

正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」

以前は「薬事法」と呼ばれていましたが、2014年の法改正で「薬機法」という名前に変わりました。

この法律の目的は、医薬品や化粧品などの品質や安全性を守り、私たちの健康被害を防ぐことにあります。

だからこそ、商品をPRする表現に対してもとても厳しい規制がかかるのです。

「つい大げさに書いてしまった」「わかりやすくしたつもりが過剰表現だった」そんな理由でもアウトになることがあり、最悪の場合は課徴金や刑事罰に至るケースもあります。

Web担当者としては、商品の魅力を正しく・安全に伝えるために、薬機法の基本をしっかり理解しておきましょう。

2.1なぜ「薬事法」から「薬機法」に変わったのか?

「薬機法」という呼び方、最初はピンとこない方も多いと思います。

でも実は、2014年11月の法改正で名前が変わっただけでなく、規制の範囲も広がったのです。

背景には医療技術の進化があります。

これまでの薬事法は「医薬品・医薬部外品」を中心に規制していましたが、再生医療や医療機器プログラム(いわゆる医療系アプリ)といった新しい分野も急速に普及。

こうした進化に合わせて法律の名称も「薬機法」へと変わった、というわけです。

つまりWeb担当者としては「健康食品や化粧品だけでなく、アプリやソフトウェアも規制対象になる」ということを正しく認識しておく必要があります。

2.2薬機法の規制はどこまでが対象?

薬機法の広告規制は、具体的にどのようなものが対象となるのでしょうか。「広告」と聞くとテレビCMや紙のチラシを思い浮かべるかもしれませんが、薬機法における“広告”の定義はとても広く、Webサイト上の文章やLPのキャッチコピーも当然含まれます。

薬機法では、次の3つをすべて満たすと「広告」とみなされます。

- 顧客を誘引する(購入意欲を高める)意図がある

- 商品名などが明確に表示されている

- 誰でも認知できる状態にある

つまり、

- 商品紹介ページ

- ECサイトの商品説明

- ブログ記事

- SNSの投稿

- メールマガジン

なども対象になるということ。

「Webコンテンツだから大丈夫」とはならないので注意が必要です。

特に美容や健康系のコンテンツは、薬機法のNG表現に引っかかりやすいので、次章から具体的に見ていきましょう。

2.3 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器

薬機法(旧薬事法)の規制対象になる商材は、主に次の4つのカテゴリに分けられます。

Webサイトで商品説明や特集ページを作るときにも、これらの定義を必ず押さえておきましょう。

| 分類 | 定義のポイント | 代表例 |

|---|---|---|

| 医薬品 | 病気の診断・治療・予防を目的とし、人体に強い作用を及ぼすもの | 風邪薬、鎮痛剤、胃腸薬など |

| 医薬部外品 | 医薬品ほど強くはないが、病気の予防や衛生を目的とする | 薬用歯みがき、薬用シャンプー |

| 化粧品 | 身体を清潔・美しく保ち、魅力を増すためのもの | スキンケア用品、メイク用品 |

| 医療機器 | 病気の診断・治療・予防に使う機械器具 | 体温計、血圧計、コンタクトレンズ |

Webサイトに掲載する場合、「どの商品がどのカテゴリにあたるのか」を明確に理解しておかないと薬機法に抵触する危険があります。

例えば化粧品のページで「シミが完全に消える」「若返る」といった表現をしてしまうと、化粧品の効能の範囲を超え、医薬品的な効果を標ぼうしたとして違反になりかねません。また、医療機器の紹介ページでも「視力を回復させる」と書けば、承認範囲を超えた表現としてNGです。

Webコンテンツは一度公開すると、多くの人に届いてしまうため「知らなかった」では済まない大きなリスクがあると覚えておいてください。

3. これを知らないと危ない!Web表現の3大ルール

医薬品や化粧品、健康食品を取り扱うWebサイトでは、薬機法に基づく「3大ルール」を外すと大変危険です。

「つい強調しすぎた表現が命取りになる」というケースは本当によくあります。

薬機法が定める3大ルールは、次の3つです。

(1) 誇大広告の禁止(第66条)

(2) 特定疾病用医薬品の広告制限(第67条)

(3) 未承認医薬品などの広告の禁止(第68条)

特にWebサイトでは、ページ公開後にSNSで急拡散するケースも多いため、万一違反があれば一気にリスクが表面化します。

具体的にどういう表現がアウトになるのか、順番に見ていきましょう。

3.1誇大広告の禁止(第66条)

これは薬機法の中でも最も基本かつ重要なルールです。「効果が100%保証されます!」「絶対安全!」

といった表現は、一発でアウト。

- 実際には個人差が大きい効果を断定的に表現

- 根拠のない最上級表現(日本一・世界一など)

- 他社商品を根拠なく否定するような比較

こうした表現はWebサイトでも頻繁に見かけますが、薬機法ではすべて禁止されています。

Webサイトの場合、運営側が「これは単なる口コミです」と逃げようとしても、「誘引目的の広告」とみなされれば規制対象になる点は要注意です。

3.2特定疾病用医薬品の広告制限(第67条)

がん、白血病、肉腫などの特定疾病に関しては、医師などの専門家以外のターゲットに広告を出すこと自体が原則禁止です。

つまりWebコンテンツで「がんに効く」「がんが改善する」のような表現は一切NG。

健康食品やサプリでも「がんの予防におすすめ」などと書くと、第67条と第68条の両方に引っかかる可能性が極めて高いです。

健康食品でも、特定疾病に関わる文言を載せるだけで違反にあたります。

とくに最近は検索キーワードで「がん 予防 サプリ」のようなクエリが多く、Web担当者は集客狙いでうっかり書きたくなる部分ですが、ここは絶対に避けるべき表現です。

3.3未承認医薬品等の広告の禁止(第68条)

「海外で人気」「SNSで話題」といった医薬品・医療機器を日本で未承認の状態でWebサイトに掲載するのはNGです。

日本の承認制度を通っていない製品を「効果がある」「治療できる」などと表現してしまうと、未承認医薬品の広告にあたり違法になります。

またWebサイトでは「輸入代行サービスの紹介」「海外の製品レビュー」のように間接的に訴求しても広告とみなされることがあります。

必ず日本国内で承認を受けているかを確認し、掲載文面をチェックする体制をつくりましょう。

4. 商材ごとに注意したいWeb表現とNG例

薬機法の規制は、商材カテゴリによってOK表現の範囲が細かく変わります。

とくにWebコンテンツでは、知らずにNG表現を書いてしまうケースが多いので、 代表的なカテゴリ別に「よくあるNG・OK例」を整理します。

4.1化粧品

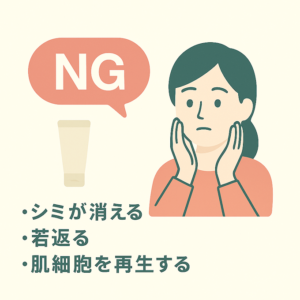

化粧品で許されるのは「化粧品の効能56項目」の範囲だけ。

シミ・シワ・美白などについても、医薬品的な表現を使うとアウトになります。

| 【NG例】 | 【OK例】 |

|---|---|

| シミが消える | メラニンの生成を抑えてしみ・そばかすを防ぐ |

| 若返る | 年齢に応じたケア |

| 肌細胞を再生する | 乾燥による小ジワを目立たなくする |

4.2健康食品(サプリメント)のWebコンテンツでのNG表現

健康食品はあくまでも「食品」です。Webサイトで病気の予防・治療をうたう表現は違反となります。

| 【NG例】 | 【OK例】 |

|---|---|

| 糖尿病を予防 | 毎日の健康維持をサポート |

| がんを防ぐ | 栄養バランスの乱れが気になる方に |

| 生活習慣病が改善する | 食生活のサポートに |

4.3 医薬部外品における身体の変化に関する具体的表現

医薬部外品は、効能として「防止」や「衛生」の目的で一定の有効成分を含むものです。

ただしWebサイトで「治す」「改善する」と書くとアウトです。

| 【NG例】 | 【OK例】 |

|---|---|

| ニキビを治す | ニキビを防ぐ |

| 歯周病を改善 | 歯周病の予防 |

| 脱毛を止める | 毛髪をすこやかに保つ |

4.4 医療機器のWebコンテンツでのNG表現

医療機器も、薬機法に基づき承認範囲内での表現しか許されません。Webサイトではつい「最新技術で劇的に改善!」のように強調してしまいがちですが要注意です。

| 【NG例】 | 【OK例】 |

|---|---|

| 視力が回復する | 視力補正 |

| 腰痛を根本から治す | 筋肉の疲れをやわらげる |

| 骨を強くする | 身体機能をサポートする |

5. 「これくらいなら大丈夫」と思っていませんか?Webサイトで起きやすい違反パターン

「広告ほどじゃないし、Webサイトなら大丈夫だろう」と思っていませんか?

実はWebサイトも、薬機法の広告規制の範囲に含まれるため、気軽に掲載した表現が薬機法違反とみなされるケースが非常に多いです。

特にWebページでは

- ビフォーアフター

- お客様の声

- 専門家のお墨付き

- No.1表現

などがそのまま掲載されてしまい、知らないうちに違反になるパターンが多発しています。

この章では、Webサイトでやりがちな4つの違反リスクを具体的に見ていきましょう。

5.1 ビフォーアフター表現

ビフォーアフターの写真やイラストは、視覚的に強いインパクトを与えられるためWebコンテンツでも多用されますが、これが薬機法では非常に厳しく規制されます。

例えば

- ダイエット食品で「飲む前・飲んだ後」の比較写真

- 美容液で「使用前・使用後」のシワ改善の比較

これらは製品の効果を保証する広告と判断されやすく、NGです。

例外的に「メイクアップ効果でシミを隠す」など、化粧品の範囲内であれば「※メイクアップ効果による」と注釈を明確に入れることで許容される場合もあります。

ですが基本的には「見た目の変化を保証する」ものは原則NGと覚えておきましょう。

5.2 体験談・口コミの掲載

「お客様の声」や「モニターの声」はとても効果的に見えますが、そこに効果効能が含まれると薬機法違反になります。

たとえ「個人の感想です」と打ち消し表現を入れても「このサプリで血圧が下がった」「このクリームでシミが消えた」 といった効能効果を保証するような体験談はNG。

「香りが好き」「パッケージがかわいい」「使い心地がよい」のように「使用感」だけに留めると安心です。

5.3 専門家(医師・薬剤師など)の推薦表現

「医師監修」「薬剤師おすすめ」などの専門家の肩書きを活用した表現は、ユーザーにとって大きな信頼感を与えるためWebサイトでも非常に魅力的に見えます。

しかし薬機法(および適正広告基準)では専門家が特定の商品を推薦・推奨しているように見せる広告表現は原則として禁止されています。

これは消費者が専門家の権威に頼って誤認してしまうリスクや医薬品や化粧品の選択を自己判断で行わせてしまう危険を避けるために、法律で厳しく制限されているのです。

「〇〇クリニック院長推薦」「医師も愛用しています」「薬剤師が選んだNo.1サプリ」「全国の病院で採用」など、このような表現はたとえ実際に専門家が使っていても、広告に載せることは違法です。

また「 白衣を着た人物の写真」「 医療機関名を連想させるイメージ」「 専門家が出演するインタビュー風動画」 といったビジュアル表現も「専門家の推薦」と誤認されやすくなるため、Webコンテンツでは極めてリスクが高い表現といえます。

5.4 No.1表示・最上級表現

「売上No.1」「人気No.1」「日本一」「最高」といった最上級表現は、Webサイトでも非常に目を引くキャッチコピーとして使われがちです。

しかし薬機法や景品表示法の観点から見ると、これらの表現は 根拠がないまま掲載することは違法 となります。

特にWebサイトはキャッチコピー、LPのファーストビュー、バナー画像などで「No.1」表現を大きく掲げるケースが多いですが、 「第三者による客観的な調査データ」がない状態では使えません。

ユーザーに「No.1と書かれている=一番良い商品」と思わせるインパクトは非常に大きく、それが誇大広告にあたると判断されると、薬機法や景表法で厳しく罰せられます。

根拠を示す場合は

- 調査機関の名称

- 調査の実施年

- 調査の方法(どんな市場・どんな対象・何社比較したか)

- サンプル数

などをWebサイト上の見やすい場所にしっかり明記する必要があります。

「自社調べ」だけではほぼ認められません。必ず第三者調査であることをはっきり提示しましょう。

NG例

「日本一の効果」→ 具体的な数値や比較データなし

「No.1の支持率」→ アンケート対象や調査範囲が曖昧

「圧倒的No.1」→ 定義が不明で客観性なし

こうした表現は薬機法・景表法の両面で違反になるリスクがあります。とくにECサイトや商品紹介LPでは「No.1」の表現を載せるだけでコンバージョンが上がるためどうしても採用したくなる気持ちはわかります。

しかし「エビデンスが不十分」「調査結果の注釈がない」「対象範囲が曖昧」といった状態で公開すれば、行政指導や課徴金の対象になりかねません。

6. 薬機法違反したWebサイトに科せられる罰則とリスク

薬機法(旧薬事法)はWebサイトに掲載した文章や写真も厳しく規制の対象になります。

「Webだから見逃してもらえる」「たまたま書きすぎただけ」といった理由は通用しません。むしろ、Webは不特定多数に一度に拡散されるため、違反が発覚すれば企業の信用を大きく損ね、深刻な罰則につながります。

ここでは、Webコンテンツにおける薬機法違反で実際にどんなリスクや罰則があるのかを解説します。

6.1 行政指導や措置命令

薬機法に違反したWebサイトが確認されると、まず都道府県の薬務課や厚生労働省などから「行政指導」が入ります。

行政指導とは「口頭または文書での改善命令」「違反表現の削除」「再発防止策の実施」などが求められる段階です。

改善がされない場合や、違反が重大と判断されれば次に「措置命令」が出されます。措置命令は法的拘束力があり、従わなければ刑事罰の対象になる可能性もある重い処分です。

また、措置命令を受けた事業者名や違反内容は行政機関のWebサイトなどで公表されることが多く、企業ブランドや信頼性に大きなダメージを与えます。

6.2 課徴金制度

2021年8月の薬機法改正で導入されたのが虚偽・誇大広告に対する課徴金制度 です。

具体的には違反期間中に得た売上の4.5%が課徴金として徴収されます。しかも最大3年間さかのぼって対象になるため高額の課徴金となるケースも珍しくありません。

例えば違反した広告で1億円の売上があった場合450万円の課徴金となるイメージです。

さらに、厚生労働省の調査が入る前に自主的に違反を報告すれば課徴金が半額になる「減額制度」もありますが、事前にきちんとリーガルチェックをして防ぐのが最も安全です。

6.3 刑事罰(罰金・懲役)

行政指導や措置命令に従わない場合、もしくは特に悪質な薬機法違反と判断されれば刑事罰として罰金刑や懲役刑が科される可能性があります。

主な罰則として

- 第66条違反(誇大広告など):2年以下の懲役または200万円以下の罰金

- 第67条違反(特定疾病用医薬品の広告制限):1年以下の懲役または100万円以下の罰金

- 第68条違反(未承認医薬品等の広告の禁止):3年以下の懲役または300万円以下の罰金

さらに「両罰規定」により個人だけでなく法人(会社)にも罰金が科せられる仕組みになっています。「担当者が勝手にやったこと」では済まないのが怖いところです。

6.4 信用失墜のリスク

罰金や課徴金だけでなく薬機法違反の情報が行政のWebサイトなどで公表されると顧客からの信頼失墜や取引先やパートナー企業からの契約解除など、深刻な二次被害につながる可能性があります。

特にSNSが普及した今の時代では「薬機法違反で行政指導を受けた会社」として一瞬で拡散され、ブランドイメージの回復には長い時間と大きなコストがかかるケースも。

Webサイトの更新はスピーディに行える反面、同じくらいリスクがあるという認識を持つことが重要です。

7. ルールを守りつつ伝わるWebコンテンツを作るコツ

薬機法を守ろうとするあまり、「当たり障りのない表現しか書けない」と悩むWeb担当者も多いのではないでしょうか。ですが、薬機法に準拠した上できちんとユーザーに刺さるコンテンツを作ることは十分に可能です。

ここでは、Webサイトで薬機法違反を避けながら魅力的に商品やサービスを伝えるポイントを解説します。

7.1 景品表示法も含めた“二重チェック”を徹底する

薬機法は「効果効能」の表現を規制しますが、景品表示法(景表法)は「価格の見せ方」「お得さの誇張」を規制します。つまり、Webサイトの表現は薬機法だけを守ればいいわけではなく、景表法との二重チェックが不可欠です。

例えば「初回半額!」→通常販売実績がないなら景表法違反、「業界No.1」→根拠不十分なら薬機法と景表法の両方に抵触など、同時に違反する例が非常に多くあります。

対策のポイントとしては

- 社内で景表法の基礎知識を共有する

- 法務担当・監修者などのWチェック体制を整える

- 外注先のライターにも必ず景表法・薬機法のルールを伝えるなどが重要です。

薬機法だけにフォーカスしがちですが、「景表法にも気をつける」という意識がWeb担当者にはとても重要です。

まず、広告作成担当者自身が確認するためのチェックリストを作成・活用しましょう。過去の違反事例や社内でのヒヤリハット事例を基に、自社に合ったリストを整備するのが効果的です。

- 医薬品的な効能効果を謳っていませんか?

- 化粧品で認められた効能効果の範囲を超えていませんか?

- 「絶対」「100%」など、安全性を過度に保証する表現はありませんか?

- ビフォーアフター写真は、同一条件下で撮影され、加工や過度な演出がされていませんか?

- 体験談で、効能効果を保証していませんか?

- 医師や専門家が、特定の商品を推奨する内容になっていませんか?

- No.1表示や最上級表現に、客観的な調査に基づく根拠は明記されていますか?

- 景品表示法(優良誤認・有利誤認)に抵触する表現はありませんか?

ウェブラボでも制作時には原稿やテストサイトを複数人で確認するフェーズを設けています。作成者一人のチェックでは、思い込みや見落としが発生しやすくなります。必ず広告の知識がある別部署の担当者や上長など、複数人の目でダブルチェック、可能であればトリプルチェックを行いましょう。法務部や品質保証部など、専門的な視点を持つ部署との連携は特に有効です。

7.2 専門家や専門機関への相談

Webコンテンツで薬機法・景表法に適合した表現を目指すうえで、どうしても社内の知識だけでは判断に迷うケースが出てきます。特に新商品の発売や大規模なキャンペーンを行う場合は外部の専門家に相談する という選択肢を強くおすすめします。

弁護士や薬機法・景表法に詳しいコンサルタント、広告表現のプロフェッショナルなどにチェックを依頼することで、自社だけでは気付けなかった違反リスクを事前に回避できます。

「こんな表現は大丈夫だろう」と独断で進めてしまうと後から行政指導や課徴金の対象になるケースも珍しくありません。最終的に責任を問われるのは自社ですから、不安がある場合には迷わず専門家の知見を活用しましょう。

さらに厚生労働省が公表している「医薬品等適正広告基準」は、薬機法に基づくWeb表現の公的なガイドラインとして必ず確認しておきたい資料です。

最新の通知・通達などをダウンロードし、Web担当者や制作チームで共有しておくと運用上の迷いを減らせます。

厚生労働省

「判断に迷う表現は必ず外部の視点を入れる」「公的な基準や省庁のガイドラインに目を通す」

「チェック履歴を社内で残す」こうした体制を整えることで、安心して魅力的なWebコンテンツを発信できるようになります。

7.3 社内での教育・啓蒙を続ける

薬機法の知識は、Web担当者だけでなく制作チーム全体に関わる話です。

「NG表現の具体例」「OK表現の置き換えルール」「法律の背景」など、これらを社内研修やマニュアルにしていつでも確認できる状態にしておきましょう。

例えば「この表現は本当に大丈夫?」と疑問が生じたときにすぐ相談できるグループチャットやチェックリストを用意しておくと、スピード感のある運用が実現します。

8. まとめ

今回は、Webサイト担当者が押さえるべき薬機法(旧薬事法)の基本と、商材別のNG表現事例を詳しく紹介しました。

薬機法に違反する表現は、課徴金や行政処分だけでなく企業の信用失墜にもつながる大きなリスクです。

医薬品的な効能効果の暗示や過度な安全性の保証表現は必ず避け、OK表現への置き換えや社内のチェック体制を整えることが重要です。

ユーザーに信頼されるWebコンテンツを作るためにも、薬機法を正しく理解し、正確で誠実な情報発信を心がけましょう。

関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。

2026.01.23

Webサイト×SNSで集客力UP!成果を出す連携術と運用ポイント

2025.12.09

特定商取引法に基づく表示はどこまで必要?省略できるケースと記載例

2025.11.21