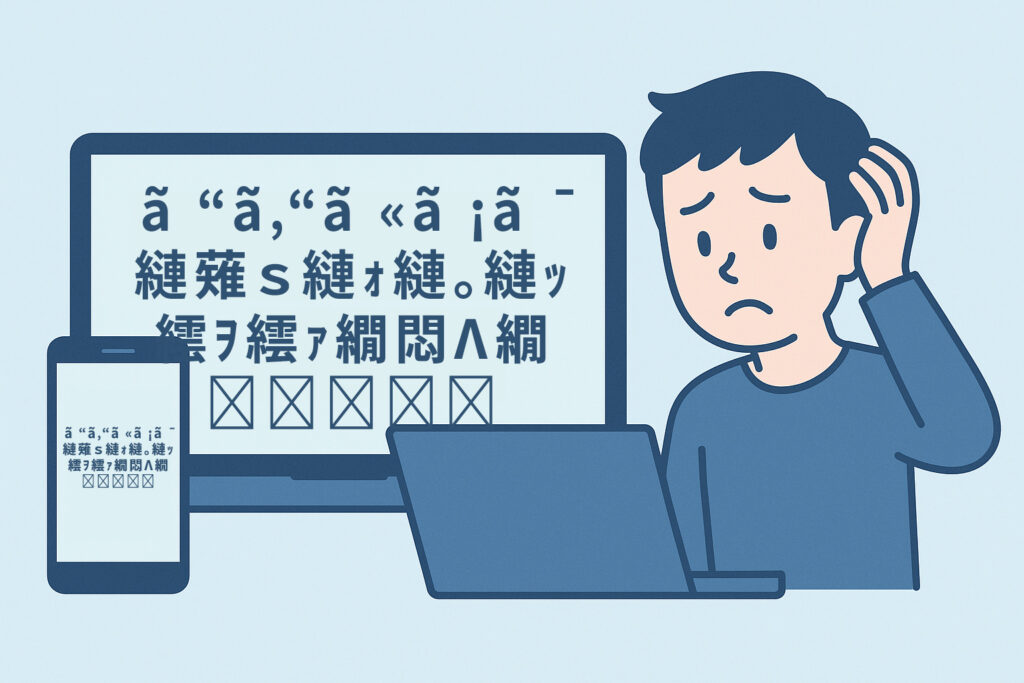

文字化けはなぜ起こる?よくあるトラブル事例を徹底解説

Webサイトやファイルを開いた際に、文字が意味不明な記号の羅列になって困った経験はありませんか?これは「文字化け」と呼ばれ、コンピュータが文字を正しく認識・表示できず、意図しない文字や記号に置き換わってしまう状態を指します。

本記事では、文字化けの根本的な3つの原因を解明し、Webサイト閲覧時やメール、CSVファイルなどシーン別の具体的な直し方を詳しく解説します。さらに、今後文字化けを未然に防ぐための対策も紹介し、もう文字化けで悩まないための知識を提供します。

目次

文字化けがなぜ起こるのか 3つの主な原因を解説

私たちが日常的に目にする文字化けですがその原因は一つではありません。多くの場合、文字化けはこれから解説する3つの原因のいずれかに分類されます。見た目の異様さにギョッとしてしまいがちな文字化けですが、原因を正しく理解することでトラブル発生時にも冷静に対処できるようになります。

まずは、なぜあの意味不明な文字列が表示されてしまうのか、そのメカニズムを紐解いていきましょう。

原因1:文字コードの不一致

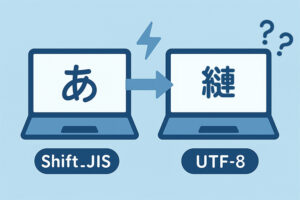

文字化けの最も一般的で代表的な原因が、この「文字コードの不一致」です。

実は、コンピュータは「あ」や「A」といった文字をそのままの形で記憶しているわけではなく、内部的には単なる数値として管理しています。コンピュータはすべての情報を「0」と「1」の組み合わせに置き換えて処理しており、文字も例外ではありません。「あ」ならこの数値、「A」ならあの数値、とすべての文字に固有の数値が割り当てられています。

こうした「どの文字にどの数値を割り当てるか」を定めた対応ルールが文字コードです。この仕組みのおかげでコンピュータは文字を数値として扱い、保存や通信ができるのです。

文字化けは、この文字コードのルールにズレが生じたときに発生します。

書き出すとき(送信側):

コンピュータが、あるルール(文字コードA)で文字を数値に変換読み込むとき(受信側):

受け取ったコンピュータが、異なるルール(文字コードB)でその数値を文字に戻そうとする

これでは当然、正しい内容を理解することはできません。

つまり、文字化けの根本には、文字を書き出した側(送信側)と文字を読み込む側(受信側)の「文字コードのルールの食い違い」があるのです。

日本でよく目にする代表的な文字コードには、次のような種類があります。

| 文字コード名 | 特徴 | 主な使用場面 |

|---|---|---|

| UTF-8 | 世界中のほとんどの言語を扱える国際的な標準規格。現在最も広く利用されている。 | 現在のWebサイト、新しいアプリケーションやプログラム など |

| Shift_JIS | 主にWindows環境で古くから標準的に使われてきた、日本語に対応した文字コード。 | 古いWindowsアプリケーション、一部の業務システム、昔作成されたWebサイト など |

| EUC-JP | UNIX系のOSで標準的に使われてきた、日本語に対応した文字コード。 | 古いLinux/UNIXシステム、昔作成されたWebサイト など |

例えば、Shift_JISで作成・保存されたテキストファイルをUTF-8として開こうとすると文字コードのルールがずれてしまい文字化けが発生します。

特に異なるOS(例: WindowsとmacOS)間でのファイルのやり取りやWebサイトのフォーム入力などで発生しやすいため注意が必要です。

原因2:機種依存文字や特殊文字の使用

文字コードに問題がない場合は、「機種依存文字(環境依存文字)」が原因である可能性が高いです。

機種依存文字とは、その名のとおり、特定のOS(WindowsやmacOSなど)や機種、フォント環境でしか正しく表示・入力できない文字を指します。

異なる環境で表示しようとすると、対応フォントが存在しないため別の記号(「?」など)や、いわゆる「豆腐」(四角形の記号:□)に置き換わってしまいます。

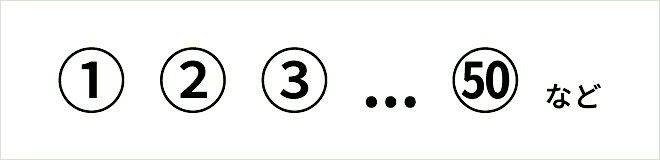

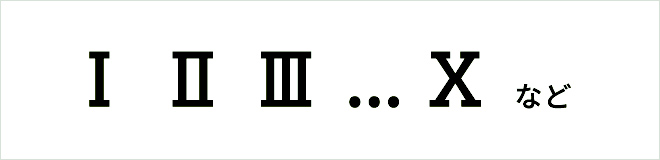

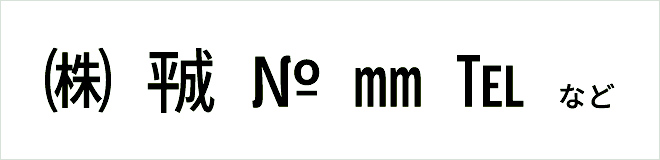

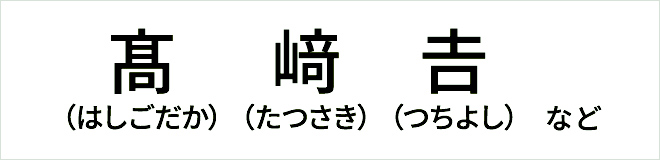

代表的な機種依存文字には次のようなものがあります。

| 文字の種類 | 機種依存文字の例 | 代替表現の例 |

|---|---|---|

| 丸付き数字 |  |

(1), (2), (3), … (50) ※半角の丸括弧と数字で記述しています。 |

| ローマ数字 |  |

I, II, III, … X ※アルファベットで記述していますが、完璧な代替表現ではありません。読み上げ機能では文脈によっては正しく読み上げられない場合があるので注意しましょう。 |

| 省略文字・単位・記号など |  |

(株), 平成, No., mm, TEL ※半角英数字や記号を組み合わせて記述しています。 |

| 人名に使われる異体字や旧字体 |  |

高, 崎, 吉 ※汎用性の高い標準的な文字に置き換える など |

また、半角カタカナも機種依存文字と同様に避けるのがベターです。機種依存文字には分類されませんが、特定の環境では文字化けをおこす場合があるため全角カタカナを使いましょう。

文字化けを防ぐために、異なる環境の相手と共有するファイル、メールではこうした機種依存文字の使用を避けて代替表現を使用するのが基本です。ただし、Webサイト上では「文字参照」という特別な仕組みを使えば機種依存文字を正しく表示できることもあります。

状況に応じて適切な予防策を選びましょう。

原因3:ファイルやデータ自体の破損

文字コード設定が正しくても「ファイル/データそのものの破損」により文字化けが起こることがあります。

データは非常に繊細なもので、さまざまな要因で壊れてしまう可能性があります。データの一部が欠けたり別の情報に書き換わってしまったりするとコンピュータはそれを正常な文字として認識できなくなり、結果として文字化け、さらにはファイルが開けないといった症状をも引き起こします。

データ破損が起こる主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

-

ファイルの転送エラー

インターネットからファイルをダウンロードしている最中や、メールでファイルを送受信している途中で通信が不安定になると、データが正しく転送されずに破損することがあります。

-

記憶媒体の不具合

USBメモリやハードディスク(HDD)、SSDなどが物理的に故障したり内部のデータ構造に論理的なエラーが発生したりすると、保存されているデータが破損します。安全な取り外し操作をせずにUSBメモリを抜く行為も原因の一つです。

-

ソフトウェアの異常終了

アプリケーションでファイル編集中にPCがフリーズしたり強制終了したりすると、保存処理が正常に完了せずファイルが破損した状態で保存されてしまうことがあります。

-

コンピュータウイルス感染

ウイルスの中には、ファイルを破壊したり内容を書き換えたりするものがあります。

これらの場合は残念ながら文字コードを変更しても解決しないことが多く、ファイルの復元や再入手が必要になります。

文字化けが引き起こす問題

文字化けは、単に「テキストが読めない」という不便さだけでなく、ビジネスや日常生活においてさまざまな問題を引き起こします。

-

データの破損・損失

顧客リストや売上データなどのCSVファイルが文字化けした状態で気づかずに上書き保存してしまうと、元の正しいデータが失われ、復元が困難になることがあります。

-

Webサイトからのユーザー離脱

Webサイトのコンテンツが文字化けしていると、訪問者は内容を理解できず、すぐにページを閉じてしまいます。これは、商品購入やサービスへの問い合わせといった貴重な機会の損失に直結します。

-

信頼性の低下

文字化けは、ユーザーや取引先に「システムの管理がずさん」「技術的な配慮が足りない」といったネガティブな印象を与え、企業やサービス全体の信頼を損なうことにも繋がります。

このように、文字化けは決して軽視できないトラブルの一つです。

次の章からは、この文字化けが具体的にどのようなシーンで発生するのかを、さらに詳しく掘り下げて解説していきます。

【シーン別】よくある文字化けのトラブル事例と直し方

文字化けは、Webサイトの閲覧中やファイルのやり取りなど、パソコンを使うさまざまなシーンで発生する可能性があります。ここでは、特によくある4つのトラブル事例を取り上げ、それぞれの原因と具体的な直し方を詳しく解説します。

1. Webサイトを作成しているとき

弊社ウェブラボと同じくWeb制作を行っている方はもちろん、各社Web担当者さまにとってもドキッとするケースかもしれませんね。自社サイト作成を外部の制作会社に依頼した場合でも、お知らせ情報を更新したり、ブログ記事を書いたりと、部分的には自分たちで更新しているといった運用形態は多いと思います。訪問者に文字化けを見せてしまうのは絶対に避けたい事態……!

原因:機種依存文字や特殊文字の使用/文字コードの不一致

一部分のみが文字化けしている場合は先述した「機種依存文字や特殊文字の使用」が原因の可能性が高いです。こちらは比較的簡単に直せます。どんな文字を打ち込んだか見直したうえで、代替表現が使えるかどうか、HTMLの知識のある方は文字参照ができるかどうかを確認してみてくださいね。

ページ全体が文字化けしている場合は「文字コードの不一致」が原因であることが多いです。HTMLやサーバーで指定している文字コードと実際にブラウザに出力されているファイルの文字コードが一致しておらず文字化けしてしまっている状態です。主にこの場合の直し方をまとめます。

直し方1:HTML内のメタタグの宣言とHTMLファイルの保存形式を統一する

一般的にサイト内で使用する文字コードはHTMLファイルの head要素内に <meta charset> タグを使って宣言しますが、もちろんこの文字コードはHTMLファイル自体の保存形式と同じでなければなりません。メタタグは正しいですか?もしくは、HTMLファイルを編集した際にうっかり違う形式で保存してしまっていませんか?チェックしてみてください。

ちなみに、現代のWebサイトは特別な理由がない限り国際標準である「UTF-8」を選ぶと安心ですよ。

直し方2:サーバー側とHTML側の文字コード設定を統一する

Webページでは、サーバーが返す「文字コードの指定」とHTMLファイル内に書かれた「文字コードの指定」が違っていると、ブラウザが混乱して文字化けが起きてしまうことがあります。UTF-8ならUTF-8、Shift_JISならShift_JISに、必ず統一しなければなりません。

サーバー側が古い設定のままになっていないか等を確認してみましょう。

2. CSVファイルを開いたとき

人から受け取ったりダウンロードしたりしたCSVファイルをExcelなどの表計算ソフトで開く際に文字化けするケースです。

原因:文字コードの不一致

ほとんどの場合、ファイルが保存されたときの文字コードと開こうとしているアプリケーション(Excelなど)が想定している文字コードが一致していないことが原因です。たとえば、ファイルが日本語の古いルール(Shift_JISなど)で保存されているのにExcelが国際標準のルール(UTF-8)で読み込もうとすると、文字化けが発生します。さらにExcelはBOM(Byte Order Mark)と呼ばれる識別子のない「UTF-8」形式のCSVファイルを開くと文字化けを起こしやすい、という特性があるようです。

特に、社外の方とデータをやり取りする場合にはこの文字コードの不一致が起こりやすくなります。相手の会社が使っているコンピュータのOS(macOSかWindowsか)や、データ作成のルールが社内と異なるためです。仕方のないことではありますが、データの作成者と読み込む側のルールが事前に統一されていないと文字化けのトラブルが発生しがちです。

もちろんファイルやデータ自体が破損している可能性もありますが、まずは文字コードの不一致を疑って対処するのが解決への近道です。

直し方1:Excelのインポート機能を利用する

ExcelでCSVファイルを開く際はファイルをダブルクリックせずに、データインポート機能を使ってみましょう。細かい手順はExcelのバージョンやどのOS用の製品かによっても異なりますが、おおよそは以下です。

- 新しいExcelブックを開き、「データ」タブにある「データの取得」から「テキスト/CSV」が選択できます。

- 開きたいCSVファイルを選択します。

- プレビュー画面が表示され、この状態でファイルの文字コードが選択できます。「65001: Unicode (UTF-8)」や「932: Japanese (Shift-JIS)」などに切り替えながら、プレビューが正しく表示されるものを選択します。

- 「読み込み」ボタンを押すと、文字化けせずにデータがシートに展開されます。

直し方2:プレーンテキストエディタを経由して文字コードを変更する

プレーンなテキストエディタを使って文字コードを変換・保存し直すことで解決できる場合もあります。

プレーンテキストエディタとは、装飾情報が付与されず文字情報だけを扱うシンプルなテキストエディタを指します。Windowsの場合はメモ帳、macOSの場合はテキストエディット(標準テキストの設定)などが一般的です。

それぞれのテキストエディタで一度CSVファイルを開き、文字コードをUTF-8にして保存し直すと改善することがあります。このとき選択肢に「BOM付き」がある場合はこれを選びましょう。

3. メールの送受信

受信したメールの本文や件名が文字化けしていたり、逆に自分が送ったメールが相手に文字化けして届いてしまったりするケースです。

原因:機種依存文字や特殊文字の使用/文字コードの不一致

Webサイトを作成しているときの文字化けと同様、一部分のみが文字化けする場合は先述した「機種依存文字や特殊文字の使用」の可能性が高いです。CSVファイルでは情報がある程度まとまっていたり、Webサイトでは原稿があったりするなどして特殊文字に気づきやすいですが、メールではなかなかそうはいきませんよね。代替表現を使うなどして対策してみましょう。

文字化けが「文章全体」で起こっている場合は、送信側と受信側で異なる文字コードを使っていることが原因かもしれません。送受信に使うメールソフトの設定が揃っていないと当然このようなトラブルは起こりやすくなります。特に社外とのやり取りでは、相手が自分と異なるメールの設定になっていたり違うメーラーを使っていたりすることも多いため、文字化けのリスクは高まります。

今回は主にこの場合の直し方をまとめます。

直し方:メールソフトのエンコード設定を確認・変更する

多くのメールソフトには表示文字コードを変更する機能が備わっています。これを設定し直したり変更したりすることで正しく表示されることがありますが、状況によって送信側・受信側のどちらが対応すべきかが変わってきます。以下のようなパターン別に、確認の視点を持っておくと安心です。

-

1通だけ文字化けしている場合(送受信どちらでも)

一時的に文字コードの判定が誤ってしまった可能性があります。受信側で文字コード表示を切り替えてみると改善することがあります。送信側も、最近何かのタイミングで変えなかったかな?など、そのメールだけ設定がずれていないか確認すると安心です。

-

受信するすべてのメールが毎回文字化けする場合

受信側の環境設定やソフトの既定文字コードが、恒常的に誤っているケースが考えられます。利用中のメールソフトやOSの既定の文字コードが正しいかを確認しましょう。

-

特定の相手からの受信メールが毎回文字化けする場合(=自分の送信メールが毎回文字化けする、と言われる場合)

送信側の設定に恒常的な問題がある可能性が高いです。自分のメールソフトやOSで使われている文字コード設定を確認し、必要に応じて統一しましょう。

4. 圧縮ファイル(ZIPなど)を解凍したとき

圧縮ファイルを解凍した際に、中のファイル名やフォルダ名が文字化けしてしまうことがあります。この現象は、WindowsとmacOSなど、異なるOS間でファイルのやり取りをした際に特に起こりやすいです。

圧縮ファイルにはZIP、LZH、RARなどさまざまな形式がありますが、今回は現在最も一般的なZIPファイルを例に解説します。

原因:文字コードの不一致

圧縮ファイルを解凍したときに文字化けが起こるのは「圧縮するときにファイル名をどう記録するか」のルールが違うことが主な原因です。

例えばWindowsの標準機能でZIPを作ると、多くの場合、ファイル名は日本語環境だと「Shift_JIS」という昔から使われている日本専用文字コードで記録されます。一方、macOSの標準機能では「UTF-8」で記録されるのが一般的です。

そのため、Windowsで作ったZIPをmacOSで開いたり逆にmacOSで作ったZIPをWindowsで開いたりすると、相手のパソコンが想定していない文字コードで読み取られてしまい文字化けしてしまうというわけです。

直し方:文字コードに対応した解凍ソフトを使用する

OS標準の解凍機能(Windowsの「圧縮フォルダー」やmacOSの「アーカイブユーティリティ」)ではなく、ファイル名の文字コードを自動で判別したり手動で指定したりできる高機能な解凍ソフトを使用してみるのがおすすめです。

有名どころでは、Windowsだと「7-Zip」「CubeICE」、macOSだと「Keka」「The Unarchiver」などがあります。

文字化けを未然に防ぐための対策

文字化けは一度起こってしまうと原因の特定や修正に手間がかかる厄介なトラブルです。しかし、日々のパソコン操作で少し意識を変えるだけでその発生リスクを大幅に減らすことができます。ここでは、文字化けを未然に防ぐための具体的な対策を4つご紹介します。

ファイル保存時は文字コードをUTF-8にする

テキストファイルやCSVファイルなどを作成・保存する際、特に理由がなければ文字コードを「UTF-8」に指定することを推奨します。UTF-8は世界中の多くの言語に対応している国際的な標準文字コードであり、現在のWebサイトやアプリケーションの多くで標準的に利用されています。

Windows、macOS、Linuxといった異なるOS間でのデータのやり取りやさまざまなソフトウェアでファイルを開く際に、文字化けが起こる可能性を最も低く抑えることができます。例えばWindowsの方は、「メモ帳」でファイルを保存する場合に「エンコード」の選択肢から「UTF-8」を選んで保存する、といった習慣をつけるのもいいですね。

古いシステムとの連携などで「Shift_JIS」や「ANSI」などを指定する必要がある場合を除き、基本的にはUTF-8を選択するのが最も安全です。

アプリケーション(メールソフトなど)のエンコード設定を意識する

あなたのパソコンに入っているメールソフト、CSVファイルを扱う表計算ソフト(Excelなど)、テキストエディタなどには、それぞれ「この文字コードのルールでファイルを扱います」というエンコード設定や「今この文字コードを使っています」といった文字コードの表記があります。多くの場合これらのアプリケーションは初期設定のまま使われており、これらの設定について普段から過度に神経質になる必要はありません。

しかしエンコードの設定をできる場所を知っておいたり、使用中の文字コードの種類が書いてある場所を知っておくだけでも、何かの手違いで設定が変わってしまったときに気付けるなど、文字化けを未然に防げる確率がぐっと上がります。ファイルの保存時と同様にアプリケーション自体の設定も意識してみるとよりよいでしょう。

機種依存文字を使わないように注意する

はじめに解説したとおり、不特定多数の人とファイルを共有したり、Webサイトに文章を掲載したりする際は、機種依存文字の使用は避けましょう。

ここで注目したいポイントがもう一つあります。文字化けの最大の原因は、相手のパソコンに「その文字を表示するための形(フォント)」が存在しないことにあるという点です。

つまり、文字を表示させたい相手が使っているフォントにその文字を表示するための形が含まれていなければ、いくら汎用的な文字であっても豆腐( □ )になってしまうのです。

実はフォントによって収録されている文字の種類は大きく異なります。一部のデザインフォントや簡易的なWebフォントは文字数が限られており、常用漢字やひらがな・カタカナ以外の文字が抜け落ちていることも少なくありません。

たとえば、Aさんがいくら機種依存文字に注意してメールを作成してくれたとしても、Bさんがごく一部の文字しか含まれていない特殊なフォントを使用してメールを開いてしまったら結局豆腐だらけになってしまいます。これでは文字化けトラブル待ったなしです!

そのため業務でやり取りする文書やWebサイトでは、お互いにできるだけ文字の種類を広く収録している標準的なフォントを選ぶことが大切です。これにより誰が見ても正しく表示できる環境を整えることができます。

日常的に業務で使うおすすめの日本語フォントは、Windowsなら游ゴシックやメイリオ、macOSなら游ゴシックやヒラギノです。難しい方は、自分で無闇にフォントを変えたりせずアプリケーションの初期設定のフォントをそのまま使うのが安心です。

Webサイトで使用する日本語のWebフォントを選ぶなら、Noto Sansが最もスタンダードといってよいでしょう。

データ共有の際は事前に環境とファイル形式を確認する

初めての取引先や海外拠点など普段と異なる環境でやり取りする場合は、事前にテスト送信をして確認しておくと安心です。たとえば「このファイルが正しく開けるか確認してください」と一度相手に送ってみるだけでも文字化けによるトラブルを未然に防げます。

少し手間はかかりますが後から「全部開けませんでした」と言われてやり直すよりも結果的に効率的で信頼にもつながります。

また、ファイルを送る際に「Windowsで圧縮しました」「macOSの標準機能でZIPにしました」といった情報を一言添えるだけでも、受け手は適切な解凍ソフトを選んだり文字化けを想定して対応したりすることができます。小さなコミュニケーションが、無用なトラブルを防ぐ鍵となります。

ファイル名を半角英数字にする

どうしても文字化けを避けたい大事なファイルでは、ファイル名をアルファベットや数字だけにするのが最も確実です。

特定の予約された名前(例:「CON」「PRN」など)を使えなかったりするためすべての環境で必ず問題なく使えるとまでは言えませんが、「report2025.xlsx」のように半角英数字だけで名前を付ければ、パソコンやアプリごとの文字コードの違いに影響されにくく、文字化けするリスクを大きく減らせます。

もちろん日常業務ですべてのファイルを英数字に統一するのは現実的ではありませんので、大切なファイルをやり取りする場合や文字化けによるトラブルを極力避けたい場面において試してみるのがいいかもしれませんね。

まとめ

本記事では、文字化けが起こる原因と具体的な対処法を解説しました。

文字化けの根本的な原因は、主に「文字コードの不一致」「機種依存文字の使用」「ファイルの破損」の3つです。特に、文字を正しく表示するためのルールである文字コードの不一致が、多くのトラブルを引き起こします。しかし、日頃から設定を意識し見直したりすることで文字化けは未然に防ぐことも可能です。Webサイトの閲覧やファイルを開く際に文字化けが発生した場合は、慌てずに原因を特定し、適切な対処を行いましょう。

関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。

特定商取引法に基づく表示はどこまで必要?省略できるケースと記載例

2025.11.21

サステナビリティサイト制作 【完全ガイド|企業価値を高める企画から公開まで】

2025.09.09

ショート動画でSEOを加速!サイトに埋め込むべき理由と具体的な効果

2025.08.08